|

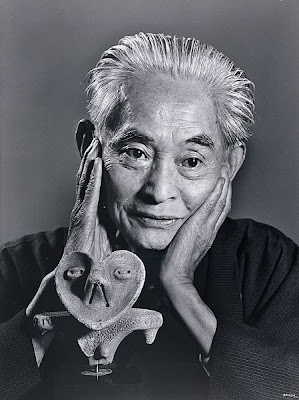

| 11 de junio de 1928 - Barquisimeto, Venezuela |

Personaje II

Hacía tiempo que

había perdido todo interés en escuchar las notas embrolladas del organito.

Empezaban a sonar por la tarde, a eso de las cinco, hora en que la Madama le

entraba de frente a su primer frasco de caña blanca. Dos horas después, en los

días de semana, bajaba yo a la calle para ir a la imprenta a ocuparme de mis

galeradas y a la mitad del foso, en lo más agudo de aquella fetidez mohosa

desprendida de las paredes, la veía aparecer en el codo de la escalera. (Mis

sonrisas anticipadas de los primeros días, el ademán de saludo que iba a

quedarse amedrentado a mitad de camino, privando de destino a aquella mano

levantada que serviría acaso para estrujarme tontamente la nariz o sacudir un

polvo imaginario en la solapa, dejaron de tener lugar en cuanto me convencí de

que la Madama no iba a reconocerme y que ni siquiera me dedicaría una mirada).

Era ya un gran montón de trapos inflados de fatiga y vapores de alcohol. El

pelo rizado, de un tono rubio desvaído (una cabellera y una boca menuda,

encapullada, y unos ojos vidriados y redondos que la aproximaban a un doloroso

parecido con las beldades del cuplé), se le venía a la cara formando crespos

rígidos, que subían y bajaban a los impulsos de una ascensión deliberadamente

agotadora. Tal vez hubiera podido ahorrarse la mitad de aquel esfuerzo, pero

ella se obstinaba en demostrar una especie de furor penitente, trepando con

celeridad frenética, más aparente que efectiva dado el escaso número de

peldaños ganados entre bufidos y palabras truncas e incomprensibles, aunque

llenas de furia.

(Yo había tomado

posesión de aquella escalera, en la que me divertía practicar el juego del

ciego, una de mis manías gratuitas. Era una manera de confiarme a las delicias

del tacto y establecer por esa vía una relación personal con los objetos.

Durante la acción, mis ojos continuaban abiertos, aunque en cierta forma

paralizados; entre tanto, el poder de absorción de mi mente era alimentado a

través de la mano y por allí se propagaba a todos los conductos de la

percepción y el conocimiento; era un juego liviano -aunque a veces podía

volverse terriblemente enmarañado-, que ponía en actividad mis más secretas

reservas de memoria. Un roce cualquiera era capaz de despertar, sólo por una

vez, sensaciones insospechadas, regresiones insólitas en el olfato o en los

genitales. Golpes de miedo o de tristeza eran sentimientos diluidos que

escapaban de sus celdas y repetían, por unos instantes, sus viejos cometidos. En

la escalera, el juego tenía la ventaja de extenderse a un territorio inmenso,

cuyos relieves y lastimaduras eran recorridos por las puntas de mis dedos. A la

altura de los primeros peldaños, una pequeña zona virulenta y húmeda, escamosa

un poco más abajo, el paso de una grieta, trozos fríos y resbaladizos, un

hoyuelo tierno donde cabía la yema del dedo… mientras la memoria devolvía el

tacto de otras superficies, que a su vez traían adheridos lugares y gentes,

voces y emanaciones diferentes).

Con una mano se

agarraba del muslo para impulsarse, la otra apretaba el frasco de relevo

envuelto en un papel de estraza. A mi regreso, poco después de media noche, al

pasar cerca de su puerta, la sentía moverse y tropezar entre los muebles como

una ciega atarantada. La oía toda, de manera que los sonidos llegaban a formar

en mi cabeza una imagen perfectamente delineada: el roce de los trapos, la voz

quebrada que tosía o cantaba o ensartaba mitades de palabras, interjecciones

salidas de la maraña del cerebro que no volvería a escucharse otra vez… y el

frote de sus sandalias sobre el trozo de alfombra y el sonido doble y aspirado

de sus narices en forma de una eñe acatarrada.

El organito ya

había parado de sonar.

Lo escuché por

primera vez cuando vine a alquilar el cuarto hace unos meses. Las notas rodaban

por el aire acidulado del callejón que ya empezaba a ensombrecerse y pensé en

unas bolitas livianas que se perseguían sin llegar a alinearse, tropezaban y se

amontonaban, corrían de nuevo dando tumbos y apenas conseguían mantener el hilo

de la melodía, que era, al parecer, un pasodoble viejo y desmadejado. Prometí perfeccionar esta imagen, podarla de

la mitad de las palabras y utilizarla a la primera oportunidad. Todo el

callejón era en verdad un buen escenario de novela; tenía lo que me agradaba

poner en palabras; palabras con sabor, con tacto, con emanaciones y asperezas.

Era un gran trozo

del decorado viejo de la ciudad salvado del desbande general. (Sé que un día

acabarán por derribar, moler y arrojar bien lejos, convertido en polvo y

cascajos, lo poco que todavía permanece en pie de una albañilería marchita. Una

ciudad habrá muerto y otra ocupará su lugar. Sus habitantes irán de un sitio a

otro como en una trampa descomunal sin sosiego posible. El recuerdo, despojado

de ese elemento, será humo de memoria). Los grandes edificios de la avenida,

cuyo jadeo se volvía imperceptible a la mitad del estrecho canal, mostraban

sólo sus espaldas lisas y blancas, detrás de un amontonamiento impenetrable de

chatarra urbana: ladrillos desnudos, yacijas de madera y platabandas sin frisar

con tendederos y despojos de muebles.

Mi caserón de

cuatro pisos parecía estar allí para demostrar, por medio de una caligrafía

minuciosa, lo que muchos años de intemperie son capaces de producir en una capa

de pintura al óleo. Tenía hileras de balcones, con las barriguitas salientes

como palcos de teatro, y destacaba de las otras edificaciones, todas de una

sola planta, casas de tejado y cuerpo ático, de una misma edad. Mi cuarto, en

el tercer piso, era de verdad inmenso, aunque nada sombrío. En las paredes no

hubiera podido poner nada de mi parte: me entregaban una escritura heterogénea,

llena de borrones y tachaduras, como si hubiesen vuelto muchas veces sobre ella

hasta hacerla ilegible. Fue un desencanto encontrarme la puerta que daba al

balcón condenada a punta de listones y clavos.

La Madama era otra

persona en las mañanas. Se recorría el edificio entero, regando su olor a

tintura de árnica, cacareando, riendo sin parar. Me llamaba “mijit” por mijito,

y me hablaba de su hijo, un muchacho gordo y grosero que con frecuencia me

adelantaba en la escalera, hediondo a sol y expeliendo un canto horrible a base

de trompetillas. No puedo asegurar que le entendiera, pero su charla no era en

modo alguno fastidiosa: por el contrario, me divertía escucharla, me hacía

reír, me comunicaba un ánimo ligero y festivo. Pero si es que algo entendía en

el momento, lo olvidaba todo apenas ella desaparecía de mi vista. Lo que mi

memoria era capaz de reproducir después se reducía a un sonido confuso,

indescifrable, pues ella debía expresarse en una lengua única, comunicable sólo

en el momento de producirse, irrepetible, imposible de memorizar; era una sola

pasta de gestos y sonidos, mezclada con sus ojitos rojos y parpadeantes, su

cara hinchada de donde casi desaparecían los rasgos, sus trapos y su olor a

árnica.

Su cuarto parecía

mucho más pequeño que el mío, a causa de la multitud de objetos que lo cubrían:

el moblaje completo de una casa comprimido entre aquellas cuatro paredes;

completo, digo, si se le miraba en conjunto; pero en detalles descalabrado y

maltrecho. El aire era denso, difícil de respirar al principio.

Toqué la manija del

organito, aunque no me atreví a moverla. La Madama estaba de espaldas a mí,

colocando la loza en el aparador. Tocaba cada pieza con primor entre las yemas

de los dedos, la hacía dar vueltas, soplaba en las molduras para quitar un

polvo inexistente y la devolvía a su lugar. El artefacto, aquel molinillo de

música, no tenía gran cosa que ver: era un cajón oscuro, sin mayores resaltes,

sostenido por una paticas labradas. Unos dibujos dorados luchaban por

sobrevivir ahogados en la niebla que se hundía en la madera. La Madama no se

daba punto de reposo cambiando de sitio floreros y figuras de pasta.

Hoy, como dije, la

música del organito ha dejado de enternecerme. Estoy tratando de escribir un

cuento con la Madama de personaje principal. Siento moverse en mi cabeza todo

el asunto, percibo la textura de la pasta, el calor de esa masa con vida que

palpita allá adentro y presiona con deseos de salir y, sin embargo, me resisto

al intento. ¿Cómo empezar?… Diez años antes, su entrada a la casona seguida por

una troupe fantástica como los personajes desterrados de una comedia de época:

aquel mobiliario anacrónico que a duras penas pudo encontrar alojo en la

habitación. La Madama en plena florescencia, madura y perfumada, posible

todavía de reconstruir a partir de sus manos, que se conservaban rosadas y

frescas. O salir de dentro de ella misma, aquí, ahora, en el momento en que

abre los ojos en medio de sus ruinas; la fiebre de las mañanas que la lanza a

una vertiginosa correría por todos los habitáculos del caserón, sin parar de

hablar y de reír. El paso de las horas, que al término del día deben traerle

algún momento de tregua antes de la caída: quizás el tránsito por alguna comarca

apacible que la hace languidecer en medio de recuerdos tímidos, cosas vagas e

insípidas, escenas que apenas sobrepasan el blanco como el color de las viñetas

viejas. La música de organito. Ha empezado a sonar ahora. Abandono el papel

donde aún no he acabado una línea. Quizás me venga bien un pequeño paseo.

Salgo, paso frente a su puerta, me detengo un trecho más allá, regreso y llamo,

llamo por dos veces sis recibir respuesta.

Abro, sólo lo suficiente para asomar la cara y al instante las bolitas

de música me rebasan y salen trotando hacia el pasillo. La Madama aparece

sentada en uno de sus sillones floreados, hundida en él más bien, las piernas

extendidas y abiertas, el vestido sobre las rodillas, la barba encajada en la

hinchazón del pecho. Un brazo que cuelga indolente la pone en contacto con el

organito. Sin moverse, alza los ojos hacia mí y hace una contracción rabiosa

como si quisiera escupirme.

-¡Sucio, vete de

aquí, puegco!

Me siento

descubierto y humillado, perseguido por una sensación de torpe vergüenza, como

si una mano en la nuca me empujara escaleras abajo. Jamás he debido asomarme.

Casi a saltos, vengo a dar a la acera. Salgo al aire fresco del atardecer y

apenas he caminado una cuadra, siento que a mi alrededor todo es armonioso y

distante. La casa, el callejón se hallan lejos, inmovilizados en un aire

inviolable para ojos extraños. En este momento, la Madama es una figura de

paja, un trasto relegado a un rincón entre otros muchos que puedo mover,

colocar, disponer a mi antojo. Creo que mañana me decida finalmente a escribir.

En Difuntos,

extraños y volátiles, Editorial Tiempo Nuevo, Caracas, 1970.

.jpg)

.jpg)

.jpg)